жҳҘеҲҶж—¶иҠӮпјҢвҖңе®ңжҳҢйЈҺзү©еҝ—вҖқж Ҹзӣ®иө°иҝӣе®ңйғҪзҺӢ家з•Ҳй•ҮпјҢжҺўи®ҝеҸӨж°ҙеқӘеӨ§йЈҺеҸЈгҖӮпјҲйғЁеҲҶзҙ жқҗз”ұе®ңйғҪеёӮиһҚеӘ’дҪ“дёӯеҝғжҸҗдҫӣпјү

зӣ‘еҲ¶пјҡдҪҷжӯЈеҚҺ

зӯ–еҲ’пјҡжӣ№йң“ гҖҒй—»зҺүејә

ж‘„еҲ¶пјҡзҡ®йӣӘйқҷгҖҒе®ӢеҠІжқҫгҖҒзҺӢжҳҺиҝң

еҮәй•ңпјҡжқЁжҷ“е©ү

жҳҘеҲҶж—¶иҠӮпјҢвҖңе®ңжҳҢйЈҺзү©еҝ—вҖқж Ҹзӣ®иө°иҝӣе®ңйғҪзҺӢ家з•Ҳй•ҮиёҸжҳҘеҜ»жҷҜгҖӮ

иҚҶжҘҡзҪ‘пјҲж№–еҢ—ж—ҘжҠҘзҪ‘пјүи®ҜпјҲи®°иҖ…й—»зҺүејә йҖҡи®Ҝе‘ҳжңұзҒҝд№үгҖҒйҷҲжё…еҚҺгҖҒзҺӢејҜпјүиҚүй•ҝиҺәйЈһпјҢиҠұж»ЎжһқеӨҙпјҢдјҙйҡҸзқҖжҳҘйЈҺжёҗжҡ–пјҢжҲ‘们иҝҺжқҘдәҶдәҢеҚҒеӣӣиҠӮж°”дёӯзҡ„第еӣӣдёӘиҠӮж°”вҖ”вҖ”жҳҘеҲҶгҖӮ

жҳҘеҲҶж—¶иҠӮпјҢеӨӘйҳізӣҙе°„зӮ№еңЁиөӨйҒ“дёҠпјҢеҸӨж—¶еҸҲз§°дёәвҖңж—ҘдёӯвҖқвҖңж—ҘеӨңеҲҶвҖқзӯүгҖӮжӯӨж—¶пјҢжҳјеӨңеқҮиҖҢеҜ’жҡ‘е№іпјҢжҳҘеұұиӢҚиӢҚпјҢжҳҘж°ҙжјҫжјҫпјҢдёҮзҙ«еҚғзәўпјҢеӨ„еӨ„иҠ¬иҠіпјҢеӨ§иҮӘ然еҸҳеҫ—жөҒе…үжәўеҪ©пјҢиҠійҶҮиҖҢзҫҺеҘҪгҖӮ

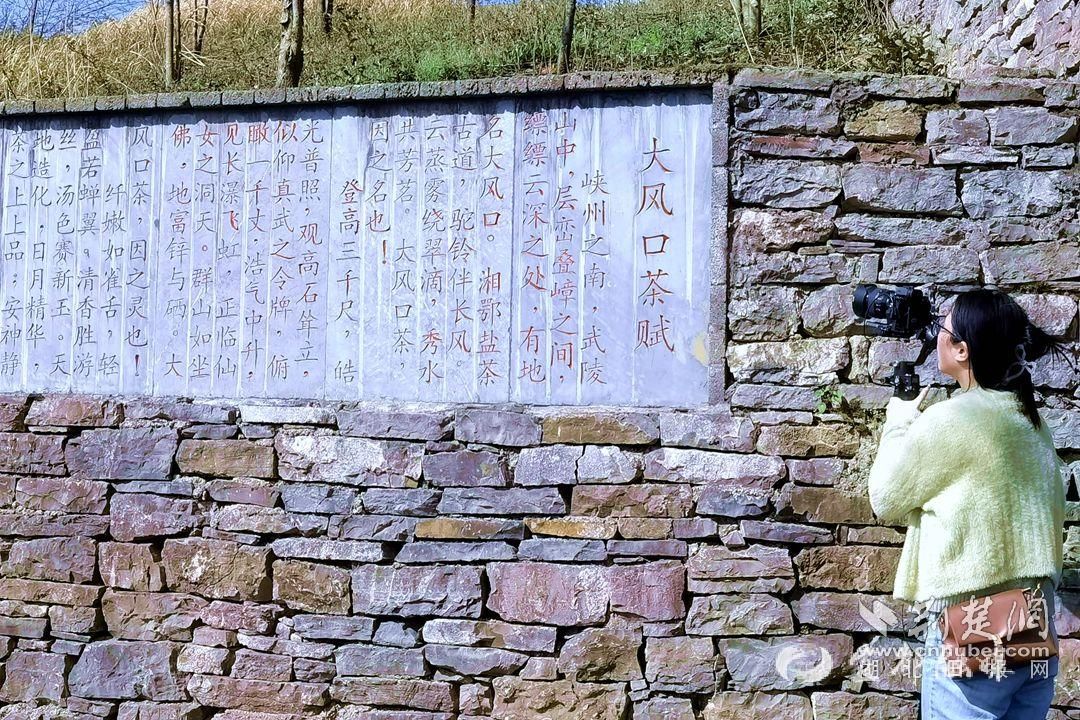

е®ңйғҪеёӮзҺӢ家з•Ҳй•ҮеҸӨж°ҙеқӘжқ‘еӨ§йЈҺеҸЈгҖӮ

жҳҘеҲҶиҮіпјҢдёҮзү©з”ҹпјҢдёҖеҲҮ欣欣然гҖӮжӣҫжңүиҢ¶и°ҡиҜҙпјҡжғҠиӣ°иҝҮпјҢиҢ¶и„ұеЈіпјӣжҳҘеҲҶиҢ¶еҶ’е°–пјҢжё…жҳҺиҢ¶ејҖеӣӯгҖӮд»ҠеӨ©пјҢвҖңе®ңжҳҢйЈҺзү©еҝ—вҖқж Ҹзӣ®иө°иҝӣе®ңйғҪеёӮзҺӢ家з•Ҳй•ҮеҸӨж°ҙеқӘжқ‘еӨ§йЈҺеҸЈиёҸжҳҘеҜ»жҷҜпјҢеҺ»е“ҒдёҖе“ҒжҳҘеӨ©зҡ„第дёҖжқҜйҰҷиҢ—гҖӮ

е®ңйғҪеёӮзҺӢ家з•Ҳй•ҮеҸӨж°ҙеқӘжқ‘еҸӨдә•гҖӮ

жҚ®дј пјҢеҸӨж°ҙеқӘеӣ жқ‘еҶ…дёҖеҸЈеҸӨдә•иҖҢеҫ—еҗҚгҖӮе…Ёжқ‘ең°еӨ„еұұеҢәпјҢе№іеқҮжө·жӢ”600еӨҡзұіпјҢеұһдәҺдәҡзғӯеёҰеӯЈйЈҺж°”еҖҷпјҢеӣӣеӯЈеҲҶжҳҺпјҢйӣЁйҮҸе……жІӣпјҢе№ҙе№іеқҮж°”жё©15в„ғпјҢж— йңңжңҹдёә270еӨ©пјҢиҮӘ然з”ҹжҖҒжқЎд»¶йқһеёёйҖӮе®ңиҢ¶ж ‘з”ҹй•ҝпјҢжҳҜе®ңйғҪеёӮзҡ„дјҳиҙЁиҢ¶еҸ¶дә§еҢәгҖӮ

еҸӨж°ҙеқӘжқ‘еӨ§йЈҺеҸЈз”ҹжҖҒиҢ¶еӣӯгҖӮ

иҢ¶еҸ¶жҳҜеҸӨж°ҙеқӘжқ‘зҡ„еҪ“家дә§дёҡпјҢе…Ёжқ‘иҢ¶еӣӯйқўз§Ҝ5000еӨҡдә©пјҢзӢ¬зү№зҡ„ең°зҗҶдҪҚзҪ®еҠ дёҠе®ңдәәзҡ„иҮӘ然йЈҺе…үпјҢвҖңе®ңйғҪжңҖзҫҺи§Ӯе…үиҢ¶еӣӯвҖқеӣ жӯӨеҫ—еҗҚгҖӮе…Ёжқ‘е…ұжңүиҢ¶еҸ¶дё“дёҡеҗҲдҪңзӨҫ2家пјҢиҢ¶еҸ¶еҲқеҲ¶еҠ е·ҘеҺӮ10家пјҢе№ҙдә§е№ІжҜӣиҢ¶800еҗЁе·ҰеҸігҖӮ

еӨ§йЈҺеҸЈеұұи·ҜеҚҒе…«ејҜгҖӮ

ж°”еҖҷиө„жәҗгҖҒз”ҹжҖҒзҺҜеўғеҫ—еӨ©зӢ¬еҺҡпјҢ并еңЁеҶңдёҡж°”иұЎжңҚеҠЎзҡ„еҠ жҢҒдёӢпјҢеӯ•иӮІеҮәе“ҒиҙЁдёҠд№ҳзҡ„еҘҪиҢ¶гҖӮж—©еңЁ1995е№ҙпјҢиҜҘжқ‘еҲӣеҲ¶вҖңжё…жұҹзҷҪжҜ«вҖқж ·иҢ¶е°ұиҺ·еҫ—第дәҢеұҠдёӯеӣҪеҶңдёҡеҚҡи§ҲдјҡйҮ‘еҘ–гҖӮ

е®ңзәўиҢ¶еҸ¶е…¬еӣӯгҖӮ

й—®иҢ¶еҸӨж°ҙеқӘпјҢеҜ»д»ҷеӨ§йЈҺеҸЈгҖӮжІҝзқҖеұұй—ҙе°Ҹи·ҜжӢҫзә§иҖҢдёҠпјҢжҲ‘们жқҘеҲ°еҸӨж°ҙеқӘжқ‘еӨ§йЈҺеҸЈз”ҹжҖҒиҢ¶еӣӯпјҢжҳҘеҲҶеүҚеҗҺпјҢиҢ¶ж ‘иҗҢеҠЁеҗҗз»ҝпјҢжўўиҠҪйІңе«©иӮҘзЎ•пјҢжӯЈжҳҜжҳҘиҢ¶дёҠеёӮе…ій”®жңҹгҖӮ

еӨ©ж°”йҖӮе®ңпјҢиҢ¶еҶң们早早иҝӣеұұпјҢжҠўйІңйҮҮж‘ҳвҖңиҙөеҰӮйҮ‘вҖқзҡ„第дёҖжҚ§жҳҺеүҚж–°иҢ¶гҖӮдәә们常иҜҙвҖңиҢ¶еҸ¶жҳҜдёӘж—¶иҫ°иҚүпјҢж—©йҮҮдёүеӨ©жҳҜдёӘе®қпјҢиҝҹйҮҮдёүеӨ©еҸҳжҲҗиҚүгҖӮвҖқйҮҮи®ҝеҫ—зҹҘпјҢдёҖдҪҚеЁҙзҶҹзҡ„иҢ¶еҶңжҜҸеӨ©иғҪеӨҹйҮҮж‘ҳдёүеӣӣж–ӨиҠҪеӨҙпјҢе·®дёҚеӨҡеҸҜд»ҘзӮ’еҮәдёҖж–Өе№ІиҢ¶пјҢеӣ дёәдә§йҮҸжңүйҷҗпјҢд»·ж јиҮӘ然дёҚиҸІгҖӮ

иҢ¶еұұйҮҮиҢ¶гҖӮ

еӨ§йЈҺеҸЈдҪҚдәҺе®ңйғҪеёӮеҚ—йғЁиҫ№йҷІпјҢеӣ еёёе№ҙйЈҺеӨ§иҖҢй—»еҗҚгҖӮйҖҡиҝҮж— дәәжңәд»Һз©әдёӯдҝҜзһ°пјҢеҸӘи§ҒдёӨеә§еұұеі°еңЁжӯӨзӣёиҝһпјҢеҪўжҲҗдёҖйҒ“зӢӯзӘ„зҡ„еһӯеҸЈпјҢеһӯеҸЈдёҖдҫ§е°ұжҳҜжӮ¬еҙ–еіӯеЈҒгҖӮеҸ—е‘ЁеӣҙеұұеҠҝзҡ„еҪұе“ҚпјҢж°”жөҒиҝҗиЎҢеӨҚжқӮ并еңЁжӯӨдәӨжұҮеҸҳжҚўпјҢж•…еҪўжҲҗеӨ§йЈҺпјҢж—©жҷҡе°Өз”ҡпјҢйЈҺеҸЈеӨ„иҝҺйЈҺиҖҢз«ӢпјҢиә«жқҗзҳҰе°ҸиҖ…з”ҡиҮіжңүзӮ№з«ҷдёҚзЁігҖӮ

дјҳи¶Ҡзҡ„ж°”еҖҷиө„жәҗгҖҒз”ҹжҖҒзҺҜеўғпјҢеӯ•иӮІеҮәе“ҒиҙЁдёҠд№ҳзҡ„еҘҪиҢ¶гҖӮ

иҝҷйҮҢжө·жӢ”иҫғй«ҳпјҢжҳјеӨңжё©е·®еӨ§пјҢе…үз…§ж—¶й—ҙй•ҝпјҢйӣЁйҮҸе……жІӣпјҢзӢ¬зү№зҡ„ең°зҗҶдҪҚзҪ®еҠ дёҠе®ңдәәзҡ„иҮӘ然йЈҺе…үпјҢдҪҝд№ӢжңүвҖңе°ҸзҘһеҶңжһ¶вҖқд№ӢзҫҺиӘүпјҢжқ‘ж°‘з§ҚиҢ¶еҲ¶иҢ¶еҺҶеҸІжӮ д№…пјҢзҙ жңүвҖңе®ңйғҪиҢ¶и°·вҖқд№Ӣз§°гҖӮ

еӨ§йЈҺеҸЈеҮәеҘҪиҢ¶гҖӮ

еӨ§йЈҺеҸЈеҸҲең°еӨ„е®ңйғҪгҖҒдә”еі°гҖҒжқҫж»ӢдёүеҺҝдәӨз•ҢпјҢжүје®ҲдәӨйҖҡиҰҒеҶІпјҢжҳҜжұҹжұүе№іеҺҹиҝӣе…Ҙй„ӮиҘҝеұұеҢәзҡ„йҮҚиҰҒеӯ”йҒ“пјҢиҝҷйҮҢдёҚд»…жҳҜиҢ¶дә§еҢәпјҢеҺҶеҸІдёҠиҝҳжҳҜй№Өеі°гҖҒдә”еі°зӯүжӯҰйҷөеұұең°еҢәиҢ¶еҸ¶еҢ—й”Җе’ҢеӨ–иҝҗй•ҝжұҹз ҒеӨҙзҡ„йҮҚиҰҒе…іеҸЈд№ӢдёҖпјҢжҳҜдёҮйҮҢиҢ¶йҒ“зҡ„йҮҚиҰҒиҠӮзӮ№гҖӮ

жҡ–йҳіжӯЈеҘҪпјҢжҳҘж„ҸзӣҺ然гҖӮ53еІҒзҡ„зӮ’иҢ¶еёҲеӮ…жқЁиӢұеҫ·жӯЈеңЁжүӢе·ҘеҲ¶иҢ¶пјҢиҢ¶йқ’еңЁд»–зҡ„жүӢдёӯиө·иҲһпјҢзүҮзүҮйЈһиө·пјҢеҸҲзүҮзүҮиҗҪдёӢгҖӮиҢ¶йқ’дёҺжүӢжҺҢзҡ„жҹ”еәҰе’Ңй“Ғй”…зҡ„жё©еәҰдёҚеҒңең°иһҚеҗҲгҖҒеҲҶејҖпјҢеҶҚиһҚеҗҲгҖҒеҶҚеҲҶејҖпјҢеҰӮжӯӨеҫҖеӨҚвҖҰвҖҰ

жқЁиӢұеҫ·еёҲеӮ…жүӢе·ҘзӮ’иҢ¶гҖӮ

зӮ’иҢ¶жҳҜдёӘеҠҹеӨ«жҙ»пјҢиҷҪ然зҺ°еңЁиҢ¶еҸ¶еҠ е·Ҙжңәжў°еҢ–зЁӢеәҰе·Із»ҸеҫҲй«ҳпјҢдҪҶиҖҒиҢ¶е·Ҙ们д»Қ然ж„ҝж„Ҹеқҡе®ҲзқҖжүӢе·ҘзӮ’иҢ¶зҡ„дј з»ҹгҖӮеңЁд»–们зңӢжқҘпјҢжүӢе·ҘзІҫеҲ¶дёӯпјҢиҢ¶еҸ¶дё°еҜҢзҡ„еҶ…еҗ«зү©иҙЁе’ҢиҗҘе…»д»·еҖјеҫ—д»Ҙдҝқз•ҷпјҢиҖҢдё”еҸЈж„ҹйІңз”ңгҖҒеӣһз”ҳејәзғҲгҖӮ

е“Ғе°қжҳҘеӨ©з¬¬дёҖжқҜйҰҷиҢ—гҖӮ

дёҖзүҮзүҮйІңеҸ¶иў«ж‘Ҡжҷ’гҖҒжқҖйқ’гҖҒжҸүжҚ»гҖҒе№ІзҮҘпјҢжңҖз»ҲиҗҪе…Ҙзғӯж°ҙдёӯпјҢж”№еҸҳдәҶж°ҙзҡ„е‘ійҒ“пјҢе°ұжҲҗдәҶиҝҷзӣҸжё…й…Ҫжҫ„жҫҲзҡ„з»ҝиҢ¶гҖӮеҰӮжһңз»ҸиҝҮиҗҺеҮӢгҖҒеҸ‘й…өзҡ„ж·¬зӮјпјҢеҲҷиқ¶еҸҳдёәйҶҮеҺҡйҰҘйғҒзҡ„зәўиҢ¶гҖӮдёҖзәўдёҖз»ҝпјҢзҡҶжҳҜиҮӘ然зҡ„йҰҲиө гҖҒе№ёзҰҸзҡ„ж»Ӣе‘ігҖӮ

еӨ§йЈҺеҸЈй©ҝз«ҷгҖӮ

дҫқжүҳеӨ§йЈҺеҸЈз”ҹжҖҒиҢ¶еӣӯе’ҢеҸӨиҢ¶йҒ“еҺҶеҸІж–ҮеҢ–йҒ—иҝ№пјҢеҸӨж°ҙеқӘжқ‘еҶңж—…гҖҒиҢ¶ж—…гҖҒж–Үж—…иһҚеҗҲзҺ©еҮәж–°иҠұж ·пјҢд№Ўжқ‘жҢҜе…ҙ驶дёҠеҝ«иҪҰйҒ“гҖӮ

дә‘дёҠиҢ¶д№ЎгҖӮ

гҖҗзј–иҖ…жҢүгҖ‘

вҖңжҳҘйӣЁжғҠжҳҘжё…и°·еӨ©пјҢеӨҸж»ЎиҠ’еӨҸжҡ‘зӣёиҝһпјҢз§ӢеӨ„йңІз§ӢеҜ’йңңйҷҚпјҢеҶ¬йӣӘйӣӘеҶ¬е°ҸеӨ§еҜ’гҖӮвҖқдәҢеҚҒеӣӣиҠӮж°”жүҝиҪҪзқҖеұұе·қж—ҘжңҲжүҖеӯ•иӮІдёҺжҳ е°„зҡ„ең°еҹҹдәәж–ҮгҖҒеҶңдәӢж°‘дҝ—дёҺзү©еҖҷзү©дә§гҖӮ

еӣӣж—¶д№ӢеәҸпјҢе‘ЁиҖҢеӨҚе§ӢпјҢдёҮзү©жһҜиҚЈпјҢеӨ©ең°д№ӢзҫҺпјҢ дёҖж–№ж°ҙеңҹиӮІдёҖж–№зү©дә§гҖӮиҚҶжҘҡзҪ‘е®ңжҳҢзј–иҫ‘йғЁиҒ”еҗҲе®ңжҳҢеёӮж°”иұЎеұҖи·ҹйҡҸиҠӮж°”зҡ„и„ҡжӯҘпјҢиёҸи®ҝеұұд№Ўеӣӯз”°гҖҒжІіе·қж№–жіҪпјҢдҝҜд»°ең°еҹҹзҒөз§ҖпјҢжәҜжәҗйҒ“ең°йЈҺзү©пјҢжҺўи®ҝж°”еҖҷз”ҹжҖҒеҘҪдә§е“ҒпјҢйҡҶйҮҚжҺЁеҮәвҖңе®ңжҳҢйЈҺзү©еҝ—вҖқиһҚеӘ’дҪ“зі»еҲ—жҠҘйҒ“пјҢи§ЈеҜҶе®ңжҳҢзү№иүІеҶңдә§е“ҒиғҢеҗҺзӢ¬зү№зҡ„вҖңж°”еҖҷеҜҶз ҒвҖқгҖӮ