иҖҒеҹҺж–°йҹө

й•ҝжұҹеҘ”жөҒпјҢжё…жұҹе©үиҪ¬пјҢеңЁйҷҶеҹҺиҝҷзүҮжөёж¶ҰзқҖеҚғе№ҙж–Үи„үзҡ„еңҹең°дёҠпјҢжҜҸдёҖеӨ„еҚ°и®°йғҪи—ҸзқҖж—¶е…үзҡ„зө®иҜӯпјҢжҜҸдёҖж®өж•…дәӢйғҪжүҝиҪҪзқҖеҹҺеёӮзҡ„йӯӮйӯ„гҖӮ

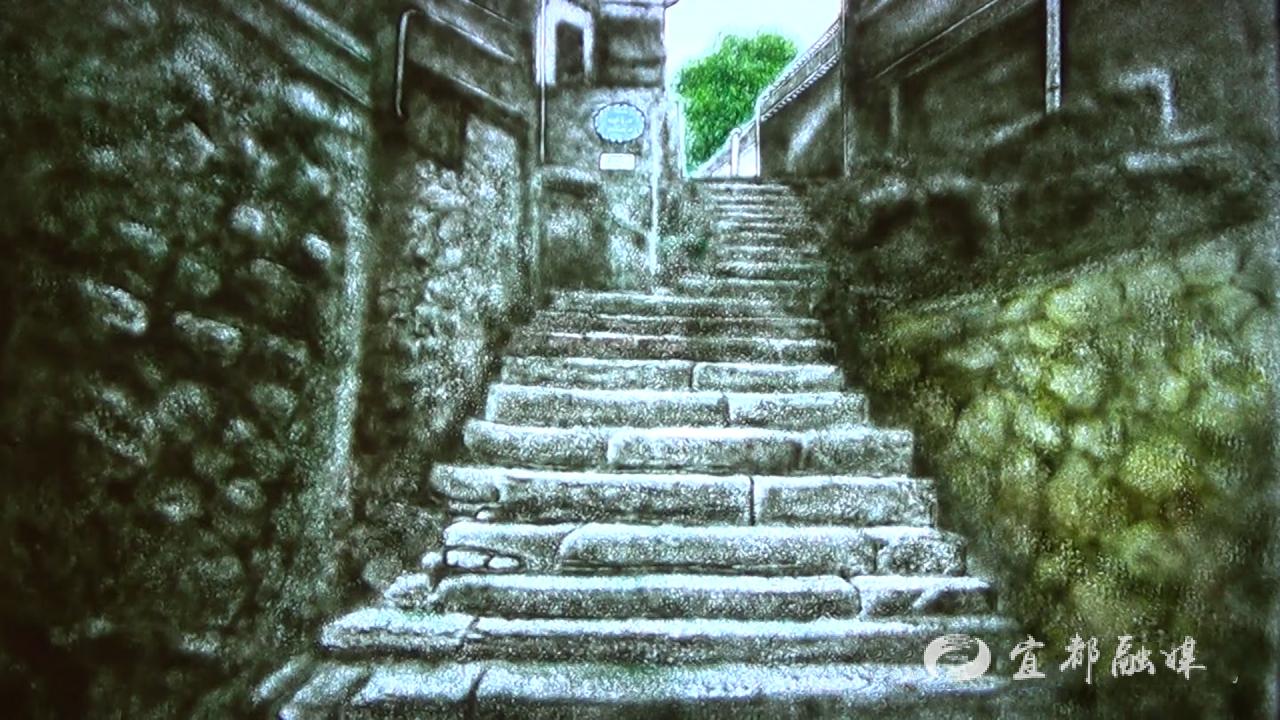

иҝҷйҮҢпјҢжӣҫжңүдјҡйҰҶзҹ—з«ӢпјҢи§ҒиҜҒиҝҮе•ҶйҒ“й©јй“ғзҡ„жӮ жү¬пјҢд№ҹеӣһе“ҚиҝҮйқ©е‘ҪзҗҶжғізҡ„й“ҝй”өпјҢи®©е•Ҷиҙёдј еҘҮдёҺзәўиүІжҳҹзҒ«еңЁеІҒжңҲйҮҢдәӨз»ҮжҲҗжӯҢпјӣиҝҷйҮҢпјҢдәҰжңүеІ©еЈҒеҮқзҝ пјҢеӣ зҒөзҮ•и№Ғи·№иҖҢеҫ—еҗҚпјҢеҮӯзҒөзҹізӣёе®ҲгҖҒд№үзҮ•жҠӨж°‘гҖҒзҮ•еҘіжҠҘжҒ©зҡ„дј иҜҙпјҢе°ҶдәәдёҺиҮӘ然зҡ„жё©жғ…зҫҒз»Ҡй•ҢеҲ»жҲҗж°ёжҒ’гҖӮ

иҖҒеҹҺзҡ„и®°еҝҶд»ҺдёҚжҳҜе°Ғеӯҳзҡ„иҝҮеҫҖпјҢиҖҢжҳҜжөёж¶ҰеңЁеұұж°ҙд№Ӣй—ҙзҡ„йІңжҙ»еҠӣйҮҸгҖӮд»ҠеӨ©пјҢжҲ‘们еҫӘзқҖеҺҶеҸІзҡ„и„үз»ңпјҢжӢЁејҖж—¶е…үзҡ„иҪ»е°ҳпјҢдёҺйӮЈдәӣи—ҸзқҖжё©еәҰдёҺйЈҺйӘЁзҡ„ж•…дәӢйҮҚйҖўпјҢеңЁж—§еҪұж–°еЈ°йҮҢпјҢиҜ»жҮӮйҷҶеҹҺзҡ„иҝҮеҺ»пјҢжӣҙзңӢи§Ғиҝҷеә§еҹҺеёӮеңЁеІҒжңҲжІүж·Җдёӯе§Ӣз»Ҳз„•еҸ‘зҡ„з”ҹжңәдёҺйҹөе‘ігҖӮ

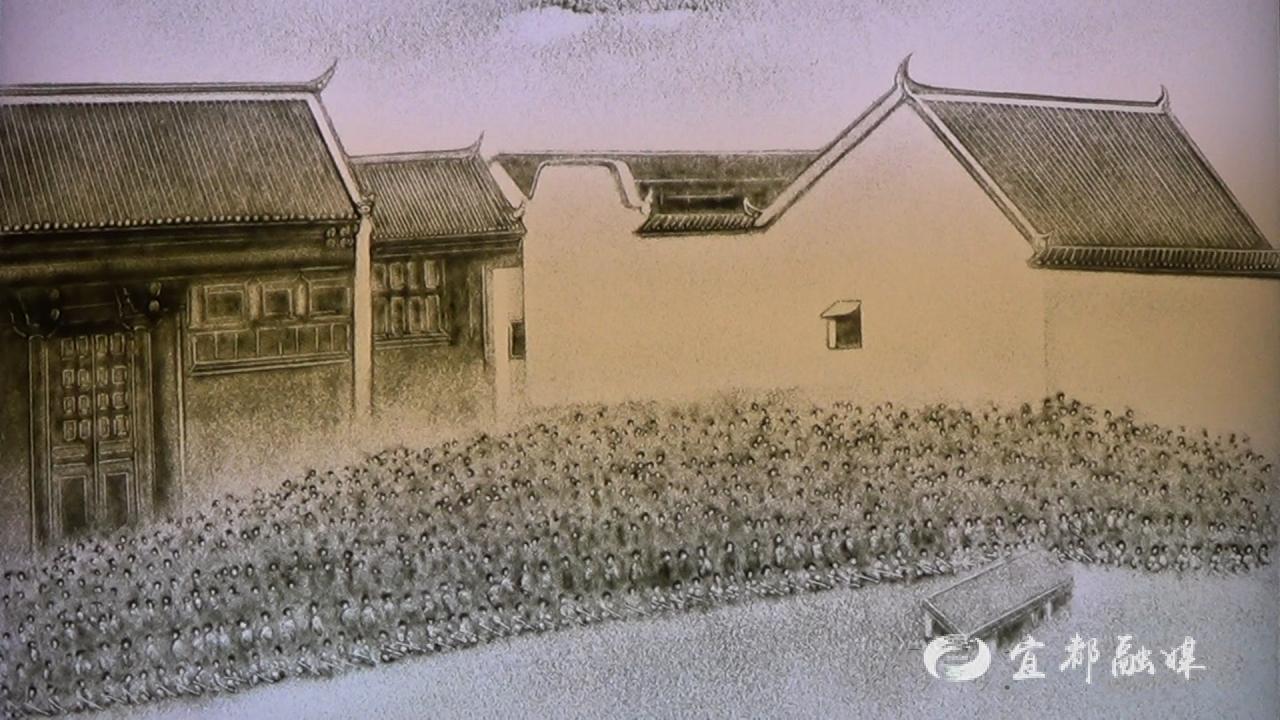

еңЁйҷҶеҹҺжЎҘжІіз ҒеӨҙж—§еқҖж—ҒпјҢжӣҫзҹ—з«ӢзқҖдёҖеә§жүҝиҪҪе•Ҷиҙёдј еҘҮдёҺж—¶д»Ји®°еҝҶзҡ„е»әзӯ‘вҖ”вҖ”еұұйҷ•дјҡйҰҶгҖӮ

дјҡйҰҶеүҚзҡ„еӨ§ж“ҚеңәпјҢжӣҫи§ҒиҜҒдёҮйҮҢиҢ¶йҒ“зҡ„йјҺзӣӣпјҡйҷ•жҷӢе•ҶдәәеңЁжӯӨи®ҫиҙ§ж ҲгҖҒй’ұеә„пјҢе°Ҷе®ңзәўиҢ¶иҝңй”Җдҝ„зҪ—ж–ҜпјҢи®©вҖңе®ңзәўвҖқжҲҗдәҶ欧жҙІиҙөж—ҸиҝҪжҚ§зҡ„зҸҚе“ҒгҖӮ

иҝҷеә§жң¬жҳҜејӮд№ЎдәәжҠұеӣўеҸ–жҡ–зҡ„д№Ўеңҹз¬ҰеҸ·пјҢеңЁиҫӣдәҘйқ©е‘ҪдёӯжҲҗдәҶеҸҚжё…еҝ—еЈ«зҡ„вҖңз§ҳеҜҶеқҗж ҮвҖқпјҢи§ҒиҜҒзқҖй„ӮиҘҝйқ©е‘ҪеҠӣйҮҸзҡ„иӣ°дјҸдёҺиҝёеҸ‘гҖӮ1925е№ҙ3жңҲпјҢеӯҷдёӯеұұйҖқдё–зҡ„еҷ©иҖ—дј жқҘпјҢе®ңйғҪдёүеҚғдҪҷдәәйҪҗиҒҡдјҡйҰҶеӨ§ж“ҚеңәпјҢдёҫиЎҢй„ӮиҘҝең°еҢәжңҖеӨ§и§„жЁЎзҡ„иҝҪжӮјдјҡгҖӮжҢҪиҒ”еҰӮдә‘пјҢе“Җд№җеҠЁең°пјҢвҖңйқ©е‘Ҫе°ҡжңӘжҲҗеҠҹпјҢеҗҢеҝ—д»ҚйңҖеҠӘеҠӣвҖқзҡ„е‘җе–ҠпјҢе°Ҷж°‘дё»е…ұе’Ңзҡ„зҒ«з§Қж’ӯж’’еңЁжё…жұҹд№Ӣз•”гҖӮдёӨе№ҙеҗҺпјҢиҝҷйҮҢеҶҚж¬ЎжІёи…ҫвҖ”вҖ”1927е№ҙ1жңҲпјҢдёӯе…ұе®ңжҳҢзү№еҲ«ж”ҜйғЁд№Ұи®°жӣ№еЈ®зҲ¶еңЁжӯӨдё»жҢҒдёҮдәәеӨ§дјҡпјҢеҸ·еҸ¬е·ҘеҶңе…өиҒ”еҗҲиө·жқҘпјҢдёәе®ҢжҲҗеӣҪж°‘йқ©е‘ҪиҖҢеҘӢж–—гҖӮиҝҷеә§е•ҶдёҡдјҡйҰҶпјҢе°ұжӯӨжҲҗдәҶй„ӮиҘҝйқ©е‘Ҫзҡ„зӯ–жәҗең°гҖӮ

еҰӮд»ҠпјҢжЎҘжІіз ҒеӨҙзҡ„иҙ§иҲ№ж—©е·ІиҝңеҺ»пјҢеӨ§ж“Қеңәзҡ„йӣҶдјҡеЈ°д№ҹеҪ’дәҺжІүеҜӮгҖӮдҪҶжңӣжұҹж°ҙеҘ”жөҒпјҢд»ҚиғҪеҗ¬и§ҒеҺҶеҸІзҡ„еӣһеЈ°пјҡйӮЈжҳҜе•Ҷйҳҹз©ҝи¶ҠеіЎи°·зҡ„й©јй“ғпјҢжҳҜйқ©е‘ҪиҖ…жҢҜиҮӮй«ҳе‘јзҡ„е‘җе–ҠгҖӮиҝҷеә§ж¶ҲеӨұзҡ„дјҡйҰҶпјҢж°ёиҝңжҳҜе®ңйғҪдәәеҝғдёӯзҡ„зІҫзҘһең°ж ҮпјҢиҜүиҜҙзқҖй•ҝжұҹж–ҮжҳҺзҡ„ејҖж”ҫдёҺеҢ…е®№гҖӮ

еңЁе®ңйғҪпјҢжё…жұҹдёҺй•ҝжұҹдәӨжұҮзҡ„ж°ҙеІёпјҢжңүеӨ„е№Ҫж·ұзҡ„еІ©еЈҒгҖӮеҸӨж—¶зҮ•зҫӨи№Ғи·№гҖҒзҮ•зӘқеұӮеҸ пјҢдәә们и§ҶзҮ•еӯҗдёәзҒөзү©пјҢвҖңзҮ•еӯҗеІ©вҖқзҡ„еҲқеҗҚпјҢдҫҝд»Һиҝҷд»ҪеҜ№иҮӘ然з”ҹзҒөзҡ„敬з•ҸйҮҢиҗҢиҠҪгҖӮиҖҢзңҹжӯЈи®©е®ғжҲҗдёәж•…дәӢйҮҢзҡ„вҖңжҙ»еҢ–зҹівҖқзҡ„пјҢжҳҜдёүж®өз©ҝи¶Ҡж—¶е…үзҡ„ж•…дәӢвҖҰвҖҰ

жңҖеҸӨж—©зҡ„ж•…дәӢйҮҢпјҢдёҖеқ—еҘіеЁІиЎҘеӨ©йҒ—иҗҪзҡ„зҒөзҹіеқ иҗҪеңЁжӯӨй—ҙгҖӮиө·еҲқдәә们е«Ңе®ғзўҚдәӢжғіжҗ¬иө°пјҢеҚҙеӣ дёҖдҪҚиҖҒеёҲзҲ·зҡ„иҜқж”№еҸҳеҝғж„ҸпјҡвҖңиҝҷжҳҜжҠӨдҪ‘жң¬еңҹзҡ„зҒөзҹіе•ҠпјҒвҖқеІҒжңҲжӮ жӮ пјҢе…үз§ғзҡ„зҒөзҹідёҠз«ҹжңүзҮ•еӯҗзӯ‘е·ўпјҢе№ҙеӨҚдёҖе№ҙпјҢжҳҘзҮ•зҫӨиҒҡгҖҒе‘ўе–ғжҲҗжӯҢгҖӮзҒөзҹідёҚеҶҚеӯӨеҚ•пјҢвҖңзҮ•еӯҗеІ©вҖқзҡ„еҗҚпјҢд№ҹжҲҗдәҶеӨ©ең°зҒөзү©зӣёжғңзҡ„и§ҒиҜҒгҖӮ

жё…жұҹз•”зҡ„иҖҒеӨ«еҰҮпјҢз”ЁжңҖжңҙзҙ зҡ„е–„иүҜз»ӯеҶҷж•…дәӢпјҡе№ҙе№ҙеңЁжҲҝжӘҗй’үжңЁжқҝеј•зҮ•зӯ‘е·ўпјҢжҠҠзҮ•зҫӨеҪ“дҪң家дәәгҖӮзӣҙеҲ°йӮЈеӨңпјҢй»‘иүІеҰ–йЈҺеҚ·зқҖеҰ–жҖӘжү‘еҗ‘иҖҒзҲ·зҲ·пјҢдёҖеҸӘе°ҸзҮ•еӯҗжӢјжӯ»иЎ”дҪҸд»–иЎЈи§’пјҢжӣҙз”ЁеҮ„еҺүзҡ„йёЈеҸ«е”ӨжқҘдёҮеҚғзҮ•зҫӨпјҒзҫӨзҮ•иҲҚе‘ҪеӣҙеҰ–пјҢиҷҪйҖҖж•ҢеҚҙдјӨдәЎжғЁйҮҚвҖҰвҖҰдәә们жөҒзқҖжіӘжҠҠиҝҷзүҮеңҹең°е”ӨдҪңвҖңзҮ•еӯҗеІ©вҖқпјҢзәӘеҝөиҝҷдәӣз”Ёз”ҹе‘ҪжҠҘжҒ©зҡ„е°ҸзІҫзҒөгҖӮ

еҜ’еҶ¬йӣӘеӨңпјҢеӯӨиӢҰж— дҫқзҡ„иҖҒеҰҮдәәпјҢж•‘дёӢдёҖеҸӘеҶ»еғөзҡ„е°ҸзҮ•еӯҗгҖӮеҘ№з”ҹзҒ«еҸ–жҡ–гҖҒз»Ҷеҝғз…§ж–ҷпјҢе°ҸзҮ•еӯҗеҘҮиҝ№иҲ¬иӢҸйҶ’гҖӮжӣҙеҘҮеҰҷзҡ„жҳҜпјҡиҖҒеҰҮдәәзҰ»е®¶еҗҺпјҢзҮ•е„ҝз«ҹеҢ–дҪң姑еЁҳпјҢжӮ„жӮ„жҙ’жү«жөҶжҙ—гҖҒжҢ‘ж°ҙеҒҡйҘӯпјҢжҠҠжё…еҶ·зҡ„家ж–ҷзҗҶеҫ—жё©зғӯгҖӮеҪ“иҖҒеҰҮж’һз ҙвҖңз§ҳеҜҶвҖқпјҢзҮ•еӯҗ姑еЁҳеҗ«жіӘеҸ©жӢңпјҡвҖңжӮЁж•‘жҲ‘е‘ҪпјҢжҲ‘ж„ҝеҒҡеҘіе„ҝжҠҘзӯ”пјҒвҖқиҝҷд»Ҫи·Ёи¶Ҡзү©з§Қзҡ„жё©жғ…пјҢи®©вҖңзҮ•еӯҗеІ©вҖқжҲҗдәҶвҖңе–„жңүе–„жҠҘвҖқжңҖжҹ”иҪҜзҡ„жіЁи„ҡгҖӮ

дёүж®өдј иҜҙпјҢжҲ–еӣ еӨ©ең°зҒөзҠҖзҡ„зӣёе®ҲпјҢжҲ–еӣ д№үеӢҮзүәзүІзҡ„зғӯиЎҖпјҢжҲ–еӣ ж„ҹжҒ©зӣёдјҙзҡ„жҹ”иҪҜпјҢе…ұеҗҢиҜүиҜҙзқҖе®ңйғҪеұұж°ҙйҮҢдәәдёҺиҮӘ然жңҖжң¬зңҹзҡ„зҫҒз»ҠгҖӮ

вҖңзҮ•еӯҗеІ©вҖқзҡ„еҗҚеӯ—пјҢдёҚеҶҚеҸӘжҳҜең°зҗҶж Үи®°пјҢиҖҢжҳҜеҜ№е–„иүҜзҡ„敬仰пјҢеҜ№з”ҹзҒөзҡ„敬йҮҚпјҢжӣҙжҳҜзҮ•еҪұдёҺдәәеҝғж°ёиҝңйІңжҙ»зҡ„зәҰе®ҡвҖ”вҖ”и®©йӮЈдәӣе…ідәҺжё©жҡ–дёҺе®ҲжҠӨзҡ„ж•…дәӢпјҢж°ёиҝңж –жҒҜеңЁеІ©еЈҒй—ҙпјҢеңЁеІҒжңҲйҮҢиҪ»иҪ»еӣһе“ҚгҖӮ

жІҷз”»з»ҳеҲ¶иҖ…зҺӢеҗҢеӣҪ

зҺӢеҗҢеӣҪпјҢз”·пјҢ69еІҒпјҢеұұдёңе№іеәҰдәәгҖӮд»–иҮӘе№јзғӯзҲұзҫҺжңҜпјҢ2010е№ҙдёҺжІҷз”»з»“зјҳеҗҺпјҢдёҚд»…ж·ұиҖ•жІҷз”»иЎЁжј”пјҢиҝҳз ”еҸ‘еҲӣйҖ еҮәиғ¶жІҷжІҷеӣәз”»пјҢжҳҜдёҡеҶ…и®ӨеҸҜзҡ„жІҷз”»иЎЁжј”иүәжңҜ家пјҢеҗҢж—¶жӢҘжңүеӣҪ家дёҖзә§ж‘„еҪұеёҲиө„иҙЁгҖӮеңЁеҲӣдҪңдёӯпјҢзҺӢеҗҢеӣҪзҡ„еӣәеҪ©жІҷз”»д»ҘеҠЁзү©дёәдё»иҰҒйўҳжқҗпјҢе…¶дёӯз”»иҷҺе°Өдёәж“…й•ҝпјҢеӣ жӯӨдә«жңүвҖңдёӯеӣҪжІҷз”»иҷҺзҺӢвҖқзҡ„зҫҺиӘүгҖӮ他笔дёӢзҡ„вҖңжІҷз”»иҖҒиҷҺвҖқйЈҺж јзӢ¬зү№пјҢз§үжҢҒвҖңи„ұиҷҺд№Ӣе…ҪжҖ§пјҢеұ•иҷҺд№ӢдәәжҖ§вҖқзҡ„зҗҶеҝөпјҢиөӢдәҲиҖҒиҷҺйІңжҳҺзҡ„дәәжҖ§д№ӢзҫҺгҖӮ